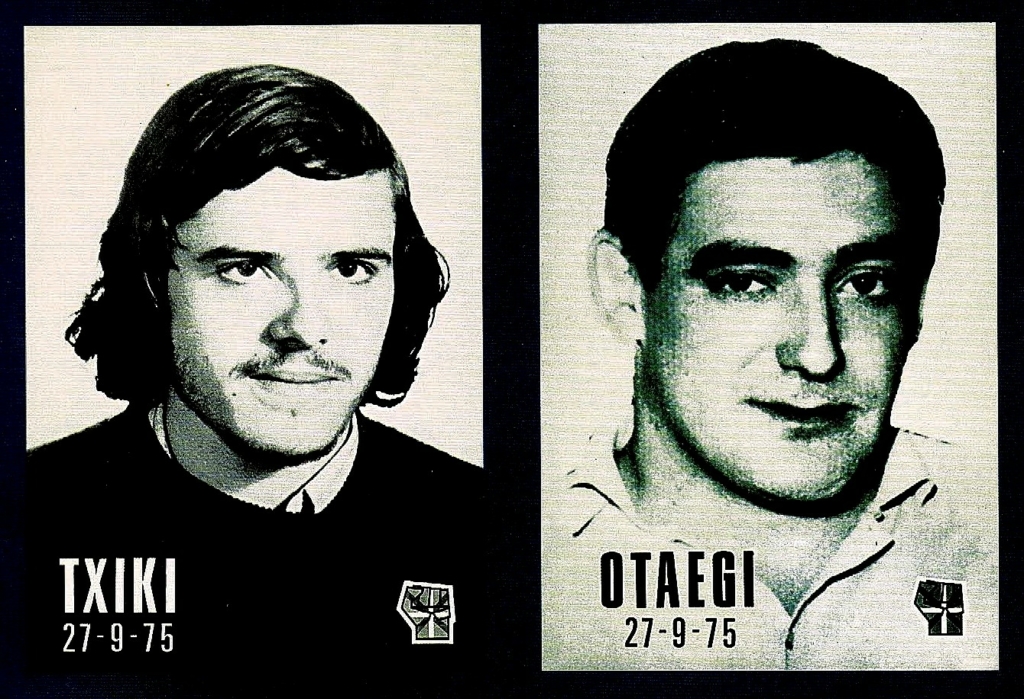

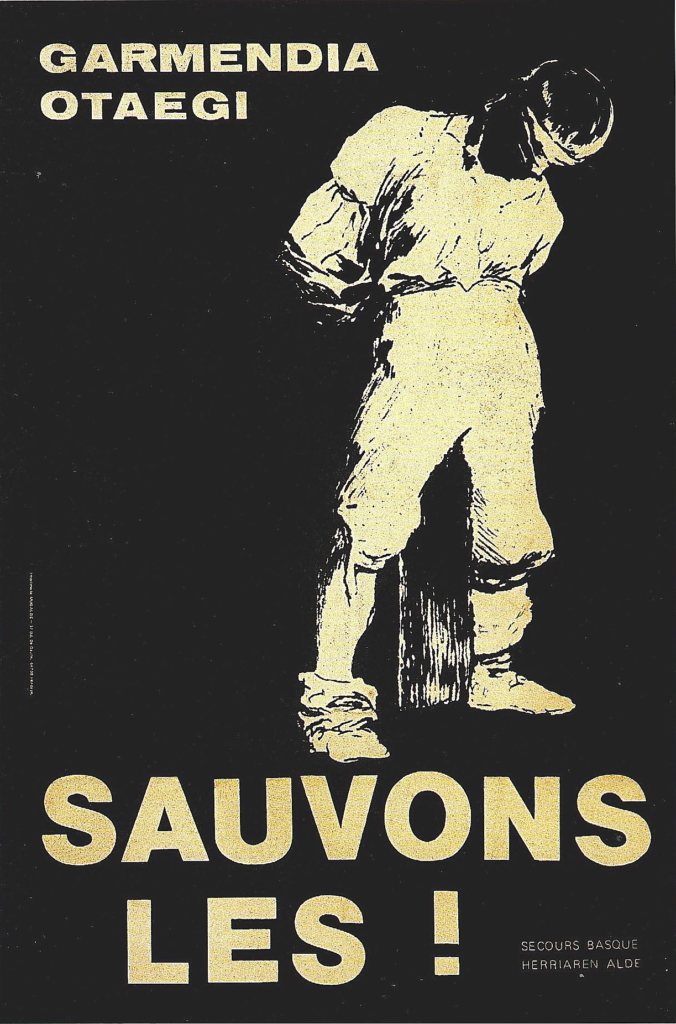

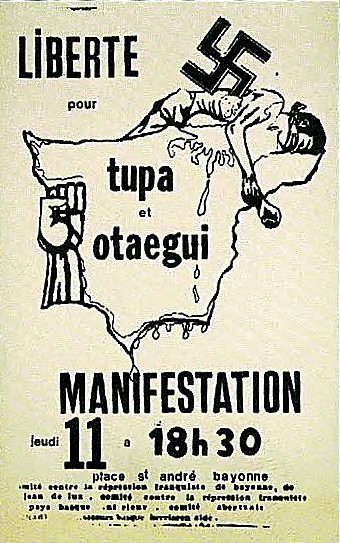

Le 27 septembre 2025 verra le cinquantième anniversaire de l’exécution par Franco, après une parodie de justice militaire, de deux jeunes militants basques, Txiki et Otaegi. L’affaire eut un grand retentissement international, remake du procès de Burgos cinq ans plus tôt. Aujourd’hui, dans un contexte bien différent, l’affaire suscite la polémique… de la part du PSOE qui hier s’était mobilisé en faveur des deux Basques. Suite et fin de la Partie 1/2.

Pour commémorer à notre manière l’exécution de Txiki et d’Otaegi qui marqua la décennie, voici une série d’articles extraits d’Enbata, mais aussi d’autres journaux.

+ Le crime, éditorial de Jakes Abeberry, Enbata n° 371, du 2 octobre 1975.

+ La mort d’Otaegi racontée par sa mère, Enbata n°371, du 2 octobre 1975.

+ La dernière lettre de Txiki envoyée à sa soeur, Enbata n° 371, du 2 octobre 1975.

+ Dimanche à Nuarte, par Bernard Brigouleix, envoyé spécial du journal Le Monde du 30 septembre 1975.

+ La Paella et le garrot, par Pierre Veilletet, journaliste et écrivain, prix Albert Londres, Sud Ouest dimanche du 21 septembre 1975.

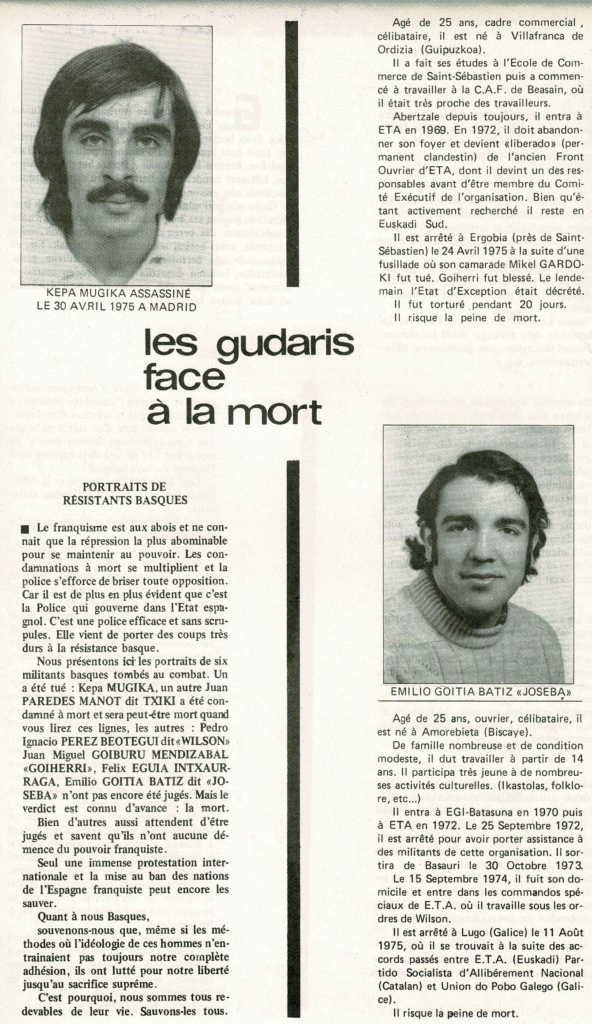

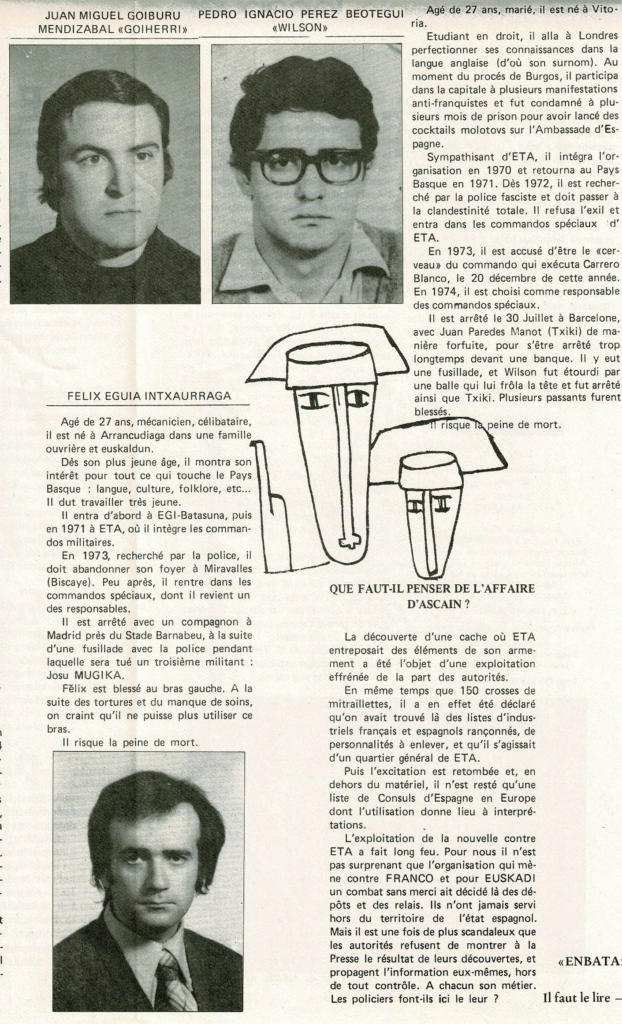

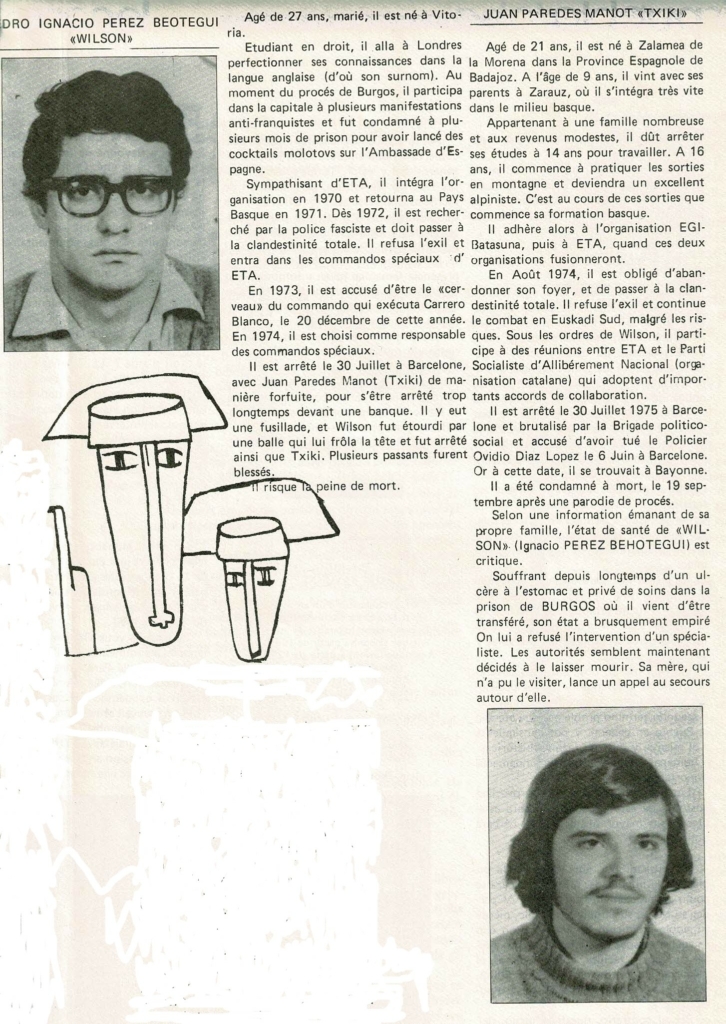

+ Les gudaris face à la mort, fac similé des pages centrales d’Enbata n° 370, du 25 septembre 1975.

+ L’Union, éditorial de Jakes Abeberry, Enbata n° 370, du 25 septembre 1975.

Le crime

Editorial de Jakes Abeberry,

Enbata n° 371 du 2 octobre 1975.

Notre réaction première, tant sont profondes notre révolte et notre douleur, était d’assumer notre témoignage hebdomadaire par un silence de pages blanches simplement marquées des noms de nos frères assassinés. Mais comment taire la colère des Basques, alors que monte celle de l’univers entier ? En ces temps de violence et d’injustice où la conscience des hommes et des nations est partout agressée, où les règlements de comptes politiques frappent souvent des multitudes de combattants ou d’innocents, que pèsent cinq jeunes vies ?

Pourtant ici l’humanité s‘est senti concernée. Au-delà du crime, elle juge un régime. Procès douteux, tortures, incarcérations abusives sont hélas tristement partagées de l’Ouest à l’Est. Ce n’est donc pas seulement pour cela que peuples, chefs d’Etats ou d’Eglises, font de cette mobilisation un combat exemplaire. Le sacrifice de nos martyrs révèle aux hommes libres l’horrible visage du fascisme espagnol.

La mort frappa Txiki chantant Eusko gudariak gara. Son dernier cri fut en euskara : « Je meurs pour la patrie basque » ! Sa dernière lettre est un testament patriotique. Son exécution rappelle à tous la raison d’être de nos propres vies : Euskadi.

La solidarité légitime qui unit dans la répression tous les anti-franquistes, comme étaient unis face au nazisme Anglais et Russes, ne doit pas dénaturer le sens de notre engagement. France, Espagne, dictature ou république, l’impérialisme, aux couleurs changeantes, est notre vieil adversaire. Le peuple basque dans sa souffrance le sent ainsi, qui aujourd’hui encore unanime et résolu, manifeste quasiment seul dans la Péninsule.

Peuple basque fait de chair et d’esprit. Fidèle à lui-même et aux autres. Otaegi, fils de cette terre, de cette langue, tu es basque ! Paredes-Manot dit Txiki, fils d’émigrés, parce que tu l’as voulu, tu es basque ! Txiki, Otaegi, symboles immortels, gudaris d’Euskadi !

Sourd aux appels à la clémence, fidèle à son personnage, logique avec son système, le vieux complice d’Hitler et de Mussolini a entamé un sinistre processus. Le monde entier doit savoir que pour lui, les cinq morts ne sont que les premiers d’une longue liste. Nous n’avons pas assisté à une horrible fin mais à un commencement. Les protestations, quand elles existent, ne suffisent plus. L’Espagne fasciste doit être mise en quarantaine. Personne ne comprendrait plus les subtilités diplomatiques, ni les télégrammes douloureux du Pape. Ruptures et excommunication peuvent seules arrêter le massacre et provoquer, de l’intérieur même de l‘Etat espagnol, l’élan qui emportera le tyran.

La mort d’Otaegi racontée par sa mère

Enbata n°371, du 2 octobre 1975.

« La Guardia Civil n’a pas osé venir me prévenir vendredi soir qu’il n’y avait plus d’espoir. Ses envoyés l’ont simplement dit à des voisins, en leur demandant de me le rapporter et de m’indiquer que si j’allais à la prison de Burgos, je pourrais revoir mon fils une dernière fois.

J’ai attendu jusqu’à trois heures du matin samedi. J’ai été fouillée entièrement avant d’être introduite dans la chapelle de la prison. Les amis qui m’accompagnaient, y compris le prêtre de notre paroisse, ont été refoulés.

Cette dernière entrevue a duré à peine un quart d’heure. Cinq militaires étaient avec nous. Angel m’a dit d’être forte, de ne pas pleurer et de lutter contre le fascisme et pour une Euskadi libre. Il m’a juré qu’il saurait mourir en Basque. Puis on m’a écartée. Quand je l’ai revu, il était mort. Six balles en plein visage l’avaient défiguré. Il avait aussi été frappé au bras. Le corps a été emporté par un fourgon mortuaire escorté de cinq voitures de police, qui ont filé si vite que nous n’avons pu les suivre. L’enterrement était prévu pour cinq heures de l’après-midi, il n’a eu lieu qu’après neuf heures du soir ».

De fait, la Guardia Civil avait pris des précautions exceptionnelles pour que l’inhumation des deux fusillés basques ne puisse donner lieu à aucune manifestation importante. A Nuarbe, une cinquantaine de policiers avait pris place autour de la tombe fraîchement creusée et le convoi funèbre de cinq voitures de police fit un détour de quelque 150 kilomètres pour venir de Burgos. Le corps d’Otaegi fut enterré de nuit.

Le gardien de prison Carlos Salinas, présent au moment de l’exécution, raconte qu’à « huit heures du matin, la Police armée fit irruption dans la cellule en uniforme anti-émeutes et ces hommes menottèrent Angel Otaegi. La plupart des balles des fusils Mauser Coruña atteignit son visage et son cou. La tête fut arrachée et tomba à deux mètres de là. Depuis 50 ans, j’entends dans ma tête le bruit de ces tirs ».

Le policier en poste à Madrid au commissariat de la Puerta del Sol, Antonio Gonzalez Pacheco, alias « Billy el niño » était présent à l’exécution d‘Angel Otaegi. Un témoin rapporte qu’il portait ce jour-là la cravate la plus « festive » de toute sa garde-robe. L’homme est un tortionnaire espagnol particulièrement connu et qui a défrayé la chronique. Les « aveux » extorqués à Otaegi par Pacheco étaient les seuls éléments du dossier « judiciaire ».

La España negra, l’Espagne noire, celle de l’inquisition et des bûchers, est toujours là. Celle aussi des Désastres de la guerre que grava Francisco Goya aussi, celle du « sommeil de la raison qui engendre des monstres ». Elle ressemble à l’Allemagne de Paul Celan qui « lâche ses chiens sur nous et nous offre une tombe dans les airs ».

La dernière lettre de Txiki à sa sœur

Enbata n° 371 du 2 octobre 1975

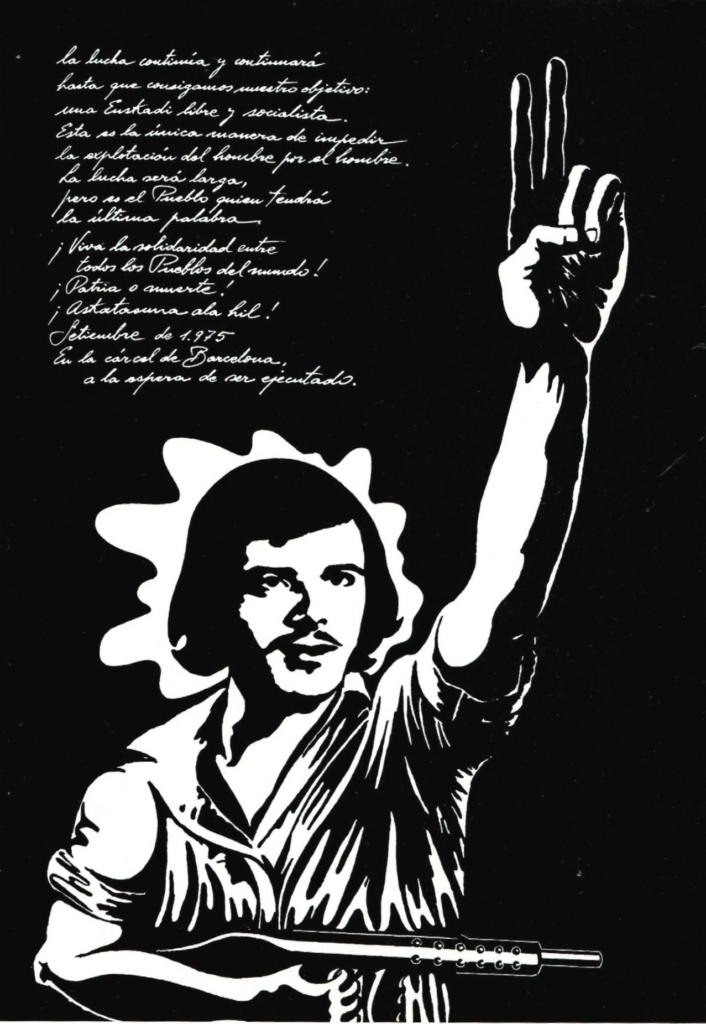

Juan Paredes Manot a été fusillé à Barcelone, en présence de son avocat, accompagné de la sœur du supplicié, qui a pu transmettre la dernière lettre du condamné. En voici le texte.

« En 1970, le peuple basque avec l’aide du peuple espagnol, réussit à sauver les combattants d’ETA, condamnés à mort par le régime franquiste, tandis que la force des protestations internationales obligeait Franco à commuer les peines capitales de six révolutionnaires basques. De nombreuses années ont suivi, toutes marquées par la répression et les souffrances du peuple basque, face au spectacle de tant de ses enfants tombés sous les balles de Franco. Notre combat ne s’en est pas moins poursuivi et se poursuivra jusqu’à ce que nous ayons atteint notre objectif : une Euskadi libre et socialiste, seule manière de mettre fin à l’exploitation de l’homme par l’homme. La lutte sera longue, certes, mais notre peuple aura en définitive le dernier mot.

Avec les condamnations à mort de divers militants d’ETA et d’autres camarades révolutionnaires, le régime franquiste revient au premier rang de l’actualité internationale. Il s’agit de condamnations prononcées de la manière la plus injuste, selon un scénario digne d’une comédie. De nouveau, le combat du peuple basque, uni à la lutte finale des peuples du monde entier, occupe la place primordiale qui était la sienne en 1970. Je voudrais dans cette lettre dénoncer l’oppression dont souffre le peuple basque et tous les autre peuples soumis à l’Etat fasciste institué par le franquisme. Comment admettre qu’un groupe d’hommes sans scrupule puisse disposer librement de tout un peuple et tuer, par le truchement de ses forces de répression et de ses tribunaux, des militants révolutionnaires, sous le seul prétexte qu’ils luttent pour sa libération ?

J’aurais voulu que cette lettre soit plus longue et plus détaillée, mais je dois m’arrêter, faute de papier et de temps. Vive la solidarité des peuples du monde entier, la patrie ou la mort, askatasuna ala hil ! »

« L’infaillible nouvelle nature d’une race de monstres

a pris sa place parmi les mortels. Plus contagieuse

que l’inondation, la chose court le monde,

reconnaissant et annexant les siens.

Cependant au cœur de notre brouillard,

une poignée de jeunes êtres

part à l’assaut de l’impossible » (1).

Le V de la victoire

Avant d’être passé par les armes, Juan Paredes Manot fut placé durant douze heures dans la chapelle de la prison. Le militaire qui le surveillait fut surpris par son calme, l’absence de tout signe de faiblesse. Il s’en étonna auprès de Txiki qui lui répondit : « Nous, nous n’avons aucune raison d’avoir honte. Mais vous, oui ».

« Dans le lait noir du petit jour », de ce 27 septembre, Txiki refusa qu’on lui bande les yeux et qu’on lui lia les bras au poteau d’exécution. Il fit face au peloton en chantant Eusko gudariak gara, puis en souriant, il leva la main avec le V de la victoire. Son frère présent sur les lieux se jeta sur un des gardes civils qui plaisantait au moment de la salve, puis il fit une crise de nerfs et supplia qu’on l’abatte à son tour.

Maria Oranich, avocate de Txiki, aujourd’hui âgée de 79 ans, fut témoins de la scène et complète le récit. Les autorités «ne nous dirent pas où allait être fusillé le militant basque. Et, en ce morne matin à 8h35, nous avons commencé à suivre le convoi, depuis la prison La Modelo à Barcelone. Soit quinze véhicules et une cinquantaine de personnes. Il y avait l’ambulance de la Croix-rouge dont les brancardiers se mirent à pleurer quand tout fut fini. Etaient présents dans des voitures noires, les hommes de la Brigade politico-sociale [police politique du régime], avec à leur tête le commissaire Julian Gil Mesas. Au bout de vingt minutes, nous aperçûmes alors le cimetière de Collserola où le militant basque allait être provisoirement enterré. Nous montâmes sur un terre-plein, au pied d’un immense pin. Txiki portait un jersey en laine bleu que les prisonnières de La Modelo lui avaient confectionné.

Douze coups de fusil, l’un après l’autre

Six gardes civils, portant perruques et barbes postiches sous le tricorne afin de ne pas être identifiés, criblèrent Txiki de balles, sur la poitrine et le ventre. Les gardes civils tirèrent douze coups de fusil, l’un après l’autre et non pas tous ensemble, comme pour faire durer la vengeance. Sous les tirs, Txiki, cria « Gora Euskadi askatuta, aberria ala hil ! » et entonna Eusko gudariak gara, L’un des gardes civils ne supporta pas la scène et s’enfuit en courant. Txiki agonisait, mais vivait encore. Son avocat Marc Palmés demanda à l’officier qui dirigeait le peloton de donner le coup de grâce pour abréger les souffrances. Il sortit son pistolet et tira à la tête. Un garde civil lâcha : « En voilà un qui ne nous flinguera plus !». Mikel, le frère de Txiki, se précipita sur les peloton du peloton. Les avocats empêchèrent le moindre geste de sa part. Après l’exécution, Mikel recueillit douze douilles sur le sol, au milieu du sang répandu de son frère. Bereterretxen khantoria, urrunetik entzuten dugu : « Ezpeldoiko alaba Margarita deitzen da: Bereterretxen odoletik ahürka biltzen ari da ». La moitié des douilles fut déposée au Centre d’archives historique des Bénédictins de Lazkao en Gipuzkoa.

« Un grand soleil d’hiver éclaire la colline

Que la nature est belle et que le coeur me fend (…)

Vous n’avez réclamé ni gloire ni les larmes

Ni l’orgue ni la prière aux agonisants »,,

avait écrit trente ans plus tôt Louis Aragon,

en hommage à Manoukian.

Un des avocats parvint clandestinement à prendre une photo du corps dans son cercueil. Avant que le défunt ne soit provisoirement enterré dans le cimetière voisin, les proches commencèrent à lancer des oeillets rouges et à crier « Gora Euskadi askatuta, gora Txiki, visca Catalunya ! » Pons, un prêtre catalan, lança au public : « Le Christ a été assassiné, toi aussi Txiki ! » La police chargea. Le soir-même, un commando de barbouzes fascistes, les Guerilleros du Christ-roi, attaquèrent à Barcelone les bureaux des deux avocats de Txiki. Auparavant, deux d’entre eux revêtus de soutanes, menacèrent le père Pons en appuyant le canon de leurs pistolets sur sa tempe ; ils exigeaient l’annulation de la messe prévue pour Txilki qui devait se dérouler dans une église voisine.

La famille de Txiki voulut récupérer le corps enterré en terre catalane pour le déposer dans une tombe du cimetière de Zarautz. Elle dut patienter un an, avant que le transfert fut autorisé par les autorités espagnoles.

«Je n’oubliais pas le visage écrasé des martyrs

dont le regard me conduisait au Dictateur et à son Conseil,

à ses surgeons et à leur séquelle. Toujours Lui,

toujours eux pressés dans leurs mensonges et la cadence de leurs salves.

Des impardonnables venaient ensuite

qu’il fallait résolument affliger dans l’exil,

les chances honteuse du jeu leur ayant souri (1)»

« Je suis vent de liberté»

L’identité des gardes civils chargés de l’exécution est un secret d’État et il est probable qu’aucune liste nominative n’ait été conservée dans les archives. Le commissaire Julio Gil Mesas présent sur le lieu de l’exécution, était connu comme tortionnaire, il sévissait dans les locaux du 43 rue Laietana à Barcelone, de sinistre mémoire. Une de ses victimes raconte aujourd’hui : « Pendant que les policiers de la Brigade politico-sociale me torturaient, ils me dirent qu’ils venaient de se faire la main sur Txiki. Ils l’avaient complètement massacré. Ils le haïssaient parce que c’était un membre d’ETA né en Extremadure. Txiki était un vrai combattant. Avant d’être arrêté par les « Gris », il avait vidé sur eux deux chargeurs de son pistolet ».

Juan Paredes Manot avait écrit au dos d’une photographie de ses frères, quelques mots attribués à Che Guevara : « Demain, quand je mourrai, ne me pleurez pas. Jamais je ne resterai sous terre, je suis vent de liberté ». il demanda à son frère Mikel que ce soit son épitaphe, gravée sur sa tombe. Aujourd’hui, y figurent aussi une phrase du poète Joxean Artze : «Eta behar dudan denbora baino lehen hiltzen banaute nere hortzetan den azken antzia beste batenetan loratuko den lehen irria izango da », et s’ils me tuent avant mon heure, le dernier sourire qui s’effacera de mes lèvres sera le premier à éclore chez quelqu’un d’autre ».

(1) René Char, Dominique Corticchiato et Billet à Henri Curiel, Recherche de la base et du sommet, 1955

Dimanche à Nuarbe

par Bernard Brigouleix

envoyé spécial du journal Le Monde, 30 septembre 1975

Bernard Brigouleix a pu se rendre au village natal d’Angel Otaegi et rencontrer sa mère.

Nuarbe — Un cimetière haut perché où parviennent, essoufflés, les premiers pèlerins. Une tombe toute fraîche, sans une inscription, mais sur une planche, une main anonyme a fixé la photo d’Angel Otaegi et un petit drapeau basque dessiné au crayon sur une page de carnet. Plus bas, dans le tout petit village, non loin de la fabrique de machines hydrauliques d’Aereitia où il était ouvrier, une maison basse. Dans l’entrée, en deux sacs de toile, des revues, trois chemises, une paire de bottes, « ses affaires ».

Dans la cuisine bleue au plafond bas, tous les villageois, tour à tour, viennent rendre visite, les yeux rouges, à Maria Otaegi. On entre, on sort, on parle. Elle, droite dans son chagrin, fait irrésistiblement penser à ces « femmes noires de Corrèze » dont parlait Malraux dans son discours devant les cendres de Jean Moulin.

Elle se précipite au fourneau pour le nouvel arrivant, bat une omelette avant qu’il ait le temps de protester, dépend un jambon, installe à table son visiteur et raconte, avec la maigre consolation, qu’enfin un journal va parler de ce qui lui est arrivé, rompre le cercle de silence qui l’entoure du côté espagnol. Elle ne sait pas encore que le monde entier connaît aujourd’hui le nom de son fils unique fusillé. Elle dit tout, même des choses qu’on voudrait n’avoir pas entendues —ou déjà oublié— sort des photos qu’on se passe de main en main.

Un voisin s’en va. Le curé du village entre. Ce matin, comme dans beaucoup de petites paroisses avoisinantes, on « en » a parlé à la grand’messe, après cinq minutes de silence. L’évêque l’avait permis. D’autres parents sont là, des amis, des amis d’amis et sans doute même des gens qui n’avaient guère de rapports avec la famille Otaegi, mais qui se sentent un peu membres aujourd’hui de ce qu’il en reste. Ils parlent ou se taisent, ils pleurent ou ils méditent. Ce ne sont pas des militants politiques et ils ne savent pas très bien où ils vont. Ils sont simplement quelques-uns de plus de ce côté des Pyrénées, dont le chagrin sera sans pitié.

La Paella et le garrot

par Pierre Veilletet, journaliste et écrivain, prix Albert Londres.

Article paru dans Sud Ouest dimanche du 21 septembre 1975.

Il existerait donc deux Espagne… En premier lieu l’irréprochable Espagne de la paëlla et des castagnettes. Des millions de vacanciers allemands, britanniques et français, l’honorent chaque été de leur clientèle assidue. Rien à y redire, sinon quelques hausses de prix et des étranglements — je veux dire des embouteillages— routiers à la fin août.

L’autre Espagne soulève l’indignation de millions d’Allemands, de Britanniques et de français brusquement redevenus citoyens. Pas d’automne, ou si peu qui ne ramène son cortège d’exécutions prononcées par les plus rapides tribunaux du monde : cinq condamnés à mort en deux heures. On ne fait pas mieux dans une corrida.

Mais il s’agit de vies humaines, et de partout s’élèvent « d’énergiques protestations ». Les plus modérés parmi nos éditorialistes trouvent qu’il y a tout de même de l’abus. La majorité silencieuse des nations libres recouvre sa voix.

Vertus de l’Espagne des paëllas : elle avait fait oublier que Franco est un dictateur, ce dont il ne s’est pourtant jamais caché ; que depuis quarante ans la répression est sa méthode, affichée, de gouvernement et qu’enfin la démocratie n’a pas cours de l’autre côté de la Bidassoa. Le Pardo s’en défend-il ? A peine. Il se contente de pratiquer la politique du moindre bruit estival. Pas trop de drame pendant les mois sans « R » — comme répression… Engourdie de soleil, la bonne conscience européenne s’en accommode.

Il se pourrait donc qu’il y a quelque hypocrisie dans ces assauts de réprobation. Et que beaucoup des indignés de septembre ne se laissent reprendre, dès les beaux jours, au charme de l’Espagne des vacances. Après tout nous avons nous aussi nos petits problèmes : cette vague de pornographie qui submerge les bonnes mœurs et tous ces clients de banque rançonnés comme des filles de milliardaires. On ne peut pas toujours penser à l’Espagne.

Au cas où Franco résisterait à son légendaire penchant pour la clémence, comment dites-vous que les onze condamnés de la justice « sommaire » (« sumarisimo ») seront exécutés ? Au garrot… Une sorte d’instrument de torture en quelque sorte. On imagine très bien : on en a vu de semblables dans « Histoire d’O », qui étaient si joliment photographiés…

Les gudaris face à la mort

fac similé des pages centrales d’Enbata

n° 370, du 25 septembre 1975.

L’Union

Editorial de Jakes Abeberry

Enbata n° 370, du 25 septembre 1975

Cet homme est dangereux. En institutionnalisant le mois dernier et pour deux ans, l’antiterrorisme, Franco rend à l’Empire espagnol le plus mauvais service. La transition en douceur, encore espérée il y a peu, n’est plus envisageable. Le changement de régime se fera donc par la violence. Le monde entier s’en effraie et se rend à l’évidence : le dictateur vieillissant est bien un fasciste. L’horrible mascarade de justice et son cortège de mort ébranle les consciences les plus naïves.

L’opposition espagnole a compris où était son devoir et son efficacité : dans l’union ! La « Junte démocratique », regroupant le PC et les monarchistes, s’est rapprochée de la « Convergence démocratique » où se retrouvent socialistes, carlistes, démocrates chrétiens et libéraux. Ce que les Espagnols font, nous Basques, en sommes-nous capables ? Y a-t-il moins d’opposition entre un démocrate chrétien et un marxiste espagnol, qu’entre un démocrate chrétien et un marxiste basque ?

L’appel lancé par Telesforo de Monzon ne peut-il être entendu de tous les patriotes ? La générosité de nos gudaris doit-elle être aussi évidente que notre infantilisme politique ? Doit-on s’y résigner ?

Au sud de la Bidassoa, pour l’heure, le modèle à copier, c’est l’opposition espagnole et sa maturité. Au nord de la Bidassoa, pour l’heure, le modèle à copier c’est la Corse et sa maturité politique.

Bideoak

« Txiki Otaegi, askatzeaz loturak », (Kulturaz, Azpeitiako kultur kooperatiba, Iratzar et Olaso dorrea fundazioak).

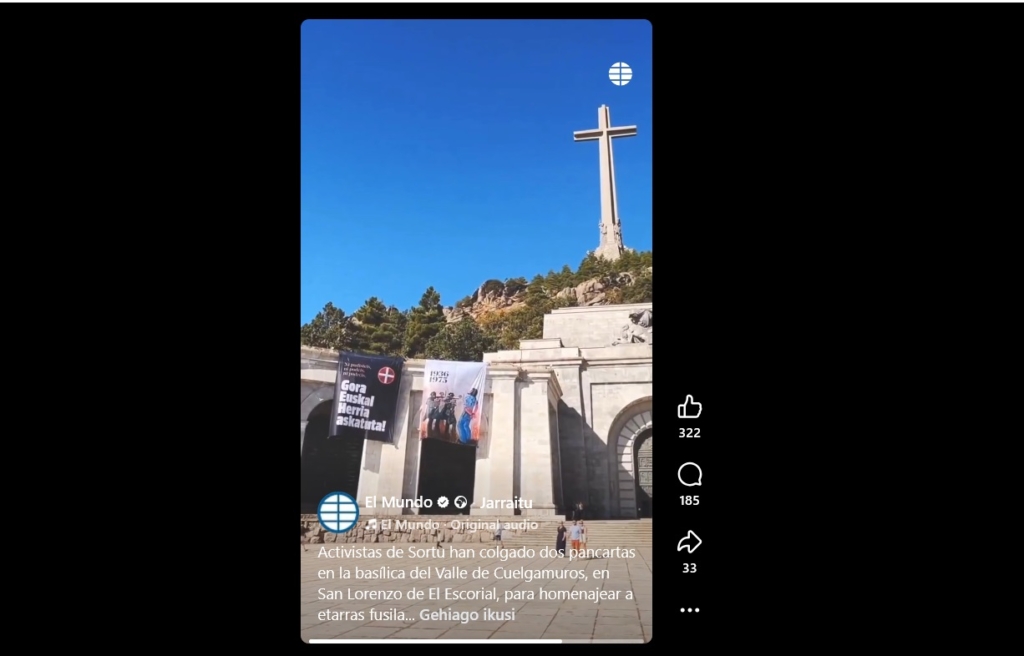

Sortu rend hommage à Txiki et Otaegi sur le monument de la Valle de los Caidos, aujourd’hui de Cuelgamuros, « temple » du franquisme.